文章分類Article

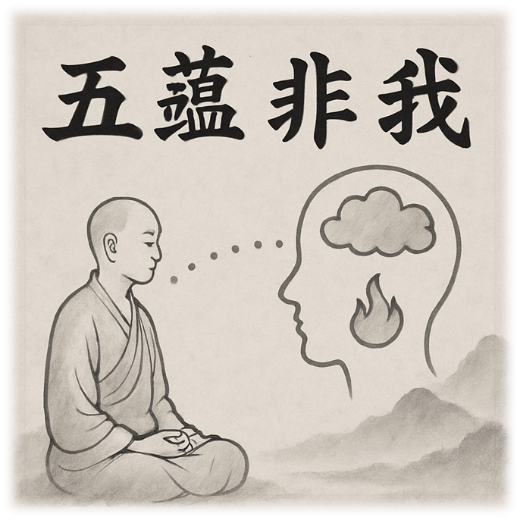

《法華經》 - 「五蘊非我」篇

分享人:玲妙

~ 五蘊非我(以受蘊為例):因緣觀、真如觀 ~

(一)因緣觀-緣起性空。感受(苦受、樂受)生起是一時因緣的聚合,它是剎那生、剎那滅,不是恆常不變。因為剎那生滅,所以感受的體性是「空」。因為體性「空」,當快樂或是痛苦的因緣消失時,感受就會跟著不見。也因為體性空,所以我們無需執著或是緊緊抓取著感受不放,而是帶著「覺」去經驗苦受、樂受。

(二)真如觀-真如緣起,真如受熏。從一心真如的角度,不管是苦受還是樂受,都是唯心所現的假相。因為如夢如幻,所以我們可以用「無常」、「無我」的智慧來消除如夢如幻的感受,往「於一切法(惡法)不受(領受、接受)」的目標前進,成就我空的真如。也就是,當感受生起時,我們不向外攀緣、不被感受帶著跑,而是向內觀照現前一念心性的清淨本然。此時,空觀讓我們先離開苦受的假相~離相清淨。接著,我們要借相修心(假觀),假藉這個感受來修我們的心~返妄歸真。「空」「假」同時操作,不偏「空」,也不著「有」,是名中道義!原本因為無明熏習真如、因為一念迷而把感受(或是五蘊)視為真實,認為有個「我」在受用,導致「全真在妄」。現在,我們要返妄歸真就要用正法、一心三觀去回熏受染污的自性,讓它回到本來的面目~本自清淨、本自具足!

另外,「十二因緣」跟「五蘊」裡都有「受」,意指感受、情緒作用,但這兩者有些微不同之處:

「十二因緣」~主要講的是生死的現象。我們因為一念無明妄動、一念迷而帶動十二因緣,啟動了生命的輪轉:無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱。

「五蘊」~以受蘊來說,是因生而有的感受,它傳承著過去世的印記,加深我們對「我」的執著,也障礙我們對「我」的認知。

淨界法師在解釋十二因緣時提到,我們要斷生死輪迴,初學者建議從「取」切斷十二因緣。到了晚年,則是偏重在調伏「愛」、收攝六根。法師沒有建議從「受」下手,我的想法是,在十二因緣裡,「取」跟「愛」相較於「受」是比較粗的,從這兩支去斷十二因緣比較適合末法時代的我們。同樣的,在五蘊裡,「受」比「想、行、識」還要粗,或者說「受」是凡夫眾生比較容易感知、察覺到的。當苦受或是樂受生起時,我們的身體會有明顯的感覺,並且誤以為有個「我」在其中受苦、受樂。這個時候,先有「覺」再有理觀、正見的介入能幫助「感受」不相續或是不深化。如此練習就能「一根既返源,六根成解脫」,越往後面越細微的「想、行、識」就不會生起。

剛開始,我們可以先從「因緣觀」來觀想五蘊非我。因為「因緣和合,虛妄有生;因緣別離,虛妄名滅」,所以在剎那生滅的法上、感受上,不要把它認為「真」,也不要把感受當成是「常、一、主宰」的「我」。取而代之的,是帶著「覺」,用一個旁人的角度,把當下的自己抽離,看這個人在苦受或是樂受時,他/她的身口意做了些什麼反應?接著,提起空性(緣起性空)的智慧,跟感受脫鉤,不要跟著它起舞。漸漸地,當理觀智慧更具足時,則可以從「真如觀」去破「五蘊是我」的假相~「全妄即真」!

「五蘊非我」的體驗/體會:

以往,當感受(尤其是苦受)生起時,我的想蘊會在第二剎那或是第三剎那接著生起,加重苦受的感覺,如此輾轉增勝。這樣的慣性模式會在身體裡留下記憶(印記),爾後,當有類似的境出現時,感受就會很快地生起,然後想蘊接力出現。這個時候,身體會感覺沈重、思緒笨拙、困頓,好像全身細胞都被激起備戰狀態般的不舒服,無法在短時間內恢復平靜。透過「受蘊非我」的觀想,漸漸地可以減少這些負面的感覺。主要原因是,第一時間當我感知到感受生起時,在第二剎那我帶著「覺」,用理觀智慧去切斷讓「感受」相續、執持的可能性。這樣的練習、落實讓我感覺到輕安自在許多,那就好像我幫自己穿上了一件有抵禦能力的防護衣,學習不領受一切法,學習安住在平靜、清淨的狀態。沒有了感受的印記、波瀾,想蘊、行蘊還有識蘊也就會跟著消失~這是解除五蘊是我,回到「常、一、主宰」的自性/佛性、成就清淨心的方法。

但是,以《法華經》的義理來說,成就清淨心只是其中一個重要的修行目標。完整的來說,我們還需要「菩提願」、「從空出假」來達到佛陀宣說的中道實相究竟義。這個時候,我們要去思惟的是,在娑婆世界的我們為什麼會有感受、五蘊?假如,從「業力」的角度來詮釋五蘊,我們可以說是因為過去世身口意的造作(造善、造惡)在我們的八識田裡留下了業種子。當因緣成熟時,善惡的種子就會發芽、起現行,讓我們投胎時受用。從因緣觀的角度來解讀五蘊偏消極,不究竟。如果我們以一佛乘、圓教的思想(一念心性)來理解,眾生本具佛性。當我們有「願力」「發救一切眾生之心」要來度眾生時,五蘊是必然要有的,因為這個世界是凡夫眾生的娑婆世界、是穢土。感受、五蘊的本質是中性的(出現在我們生命中的萬法,亦復如是),是我們把「我」放在感受、五蘊裡,才會創造出苦受、樂受的意義。這也是為什麼我們需要透過智慧的觀照來解除五蘊。而這也呼應了大正老師最近常說的「既是業力,也是願力」!